티스토리 뷰

1. 공연예술의 변천

1) 상고시대: 국중대회(제천의식:부여 영고, 고구려 동맹, 예 무천, 마한 5월제 10월제)/ 삼국지 위지 동이전

2) 통일신라: 당나라 당악의 전래

3) 고려시대: 팔관회, 연등회, 궁중연향, 불교의 야단법석(궁궐이나 절 마당에서 행하는 국중대회)

4) 조선의 국가의례: 오례를 중심으로 정비, 당악정재와 향악정재로 대체

2. 궁중 공연 예술의 연행자

1) 여악: 천인, 특정기관에 소속되어 신역으로 가 무 악을 공연하는 여자 음악인(여기, 의녀와 침선비)

- 장악원여기는 외방여기중 기예가 뛰어나 뽑힘

- 의녀는 내의원이나 혜민서에 소속되어 부녀자들의 치료를 담당하던 여자

- 침선비는 상의원에 소속되어 바느질을 담당하던 여자

2) 남악: 궁중에서 가 무 악을 연행하던 남자음악인(장악원 악공, 관현맹인, 무동)

- 장악원악공은 취재를 통해 선발하고 세습됨

※ 1744(영조) 여악이 내연연주

→ 1795(정조) 내진찬에 악공이 연주

→ 1809 내연에서 악공이 연주

→ 1829 내연과 외연에서 악공이 연주

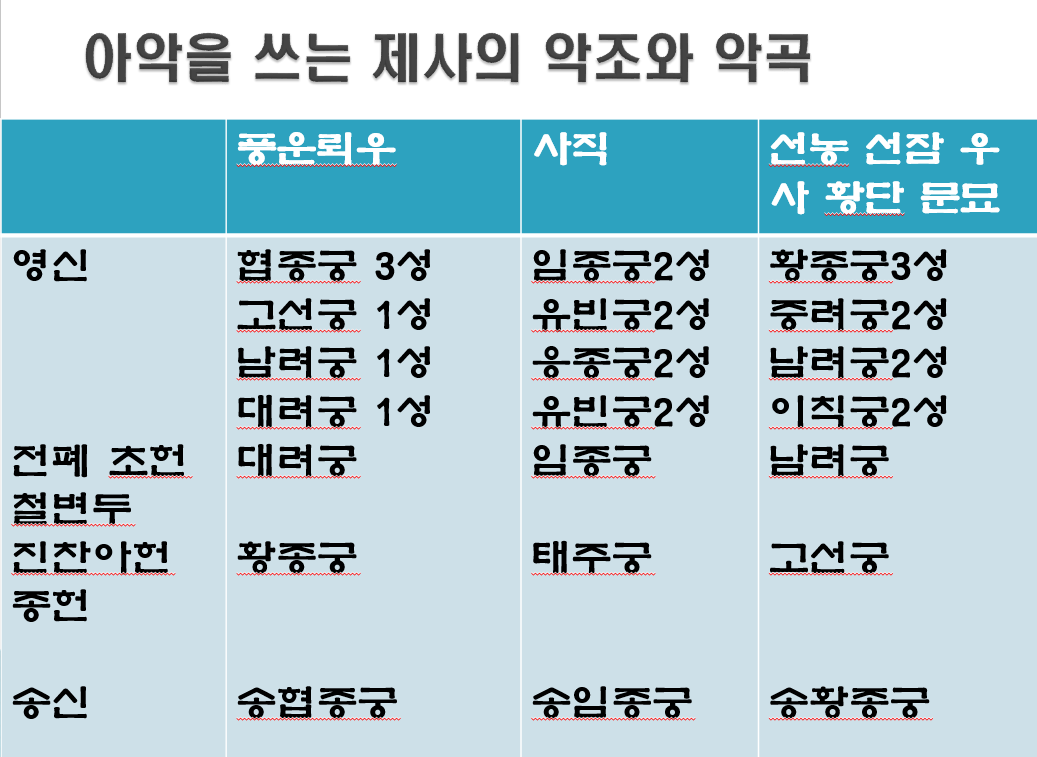

3) 악생은 양인출신으로 좌방에 소속되어 제례의식의 아악담당

4) 악공은 천인출신으로 우방 소속되어 연향때 향악과 당악 연주

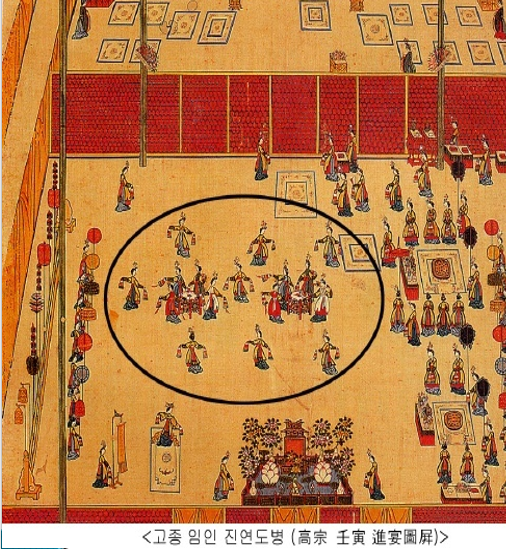

3. 내연의 정재차비

1) 인조반정(1623)이후 악가무를 전업으로 하는 경기(京妓)폐지

→ 영조조(1724-1776) 내연의 정재는 외방여령이 담당

→ 정조조(1776-1800) 의녀와 침선비 +외방여령

→ 고종조(1863-1907) 의녀와 침선비의 비중이 외방여령보다 높아짐,

작은규모의 내연은 의녀와 침선비로 이루어진 京妓(앞의 의미와 달라짐)만이 담당,

외방여령을 부르는데 따르는 번거로움을 줄이기 위해

4. 일무

1) 일무(문무와 무무)는 예악의 결정체인 제사에서 사용된 춤인 제례무에서 유래, 덕을 높이는 문무와 공을 치하하는 무무로 구분

2) 문무는 ‘읍례’의 춤사위, 무무는 ‘공격과 방어’의 춤사위

3) 8일무 천자, 6일무 제후, 4일무 대부, 2일무 사(士)

5. 속악을 쓰는 제례악

1) 원묘·혼전·둑소제향: 조선조 처음부터 속악사용

5) 보태평·정대업: 임종궁평조 남려궁 계면조로 연향에 사용

초기에는 시가가 다른 속악식 리듬 → 1음1박의 아악식 리듬으로 바뀜

6. 가례와 빈례의 정재

1) 舞譜에 따라 당악정재와 향악정재로 구분

7. 향악정재

1) 한국 고유의 춤으로 조선 세종 이후 체계화

2) 무원(舞員)들은 죽간자의 인도 없이 무대에 등장함

- 면복흥퇴(꿇어앉아 엎드려 절하고 일어나서 퇴장함)의 형식

※ 조선 말기 : 죽간자의 유무에 관계없이 무원의 동작이 같아짐,

한문 창사가 보편화 됨, 전대(前代)까지의 향악•당악정재의 구별이 없어짐

4) 무고 (舞鼓)

고려시대에 만들어져 조선 말기까지 전래

음악은 삼현도드리, 염불도드리, 타령이 반주음악으로 사용

5) 아박무 (牙拍舞)

신라시대에 원효대사에 의해 창제된 정재

고려사 악지에 전하나 악학궤범(숭유억불정책)에는 실리지 않고 조선 말기에 재연에 이르며 무애무라 불림

불교의 포교적 내용을 담았던 원래의 모습이 고려와 조선을 거치면서 점차 오락화되고

왕가의 번영을 송축하는 내용으로 바뀜

7) 봉래의(鳳來儀)

<용비어천가>를 창사로 가곡의 농·편수대엽 가락에 얹어 부름

죽간자 2인, 무원 8인

음악은 여민락령(한문: 해동장-근심장-원원장-석주장..)-치화평(국한문:해동장-불휘장..)-취풍형(해동장…)

8) 학무(鶴舞)

9) 처용무(處容舞)

10) 춘앵전 (春鶯囀)

순조(1828)때 효명세자가 모친 순원숙황후 의 보령40탄신을 축하하기 위해 지은 것

8. 당악정재

1) 헌선도(獻仙桃)

정월 대보름날 밤에 가회(嘉會)를 열어 임금의 만수무강을 기원함

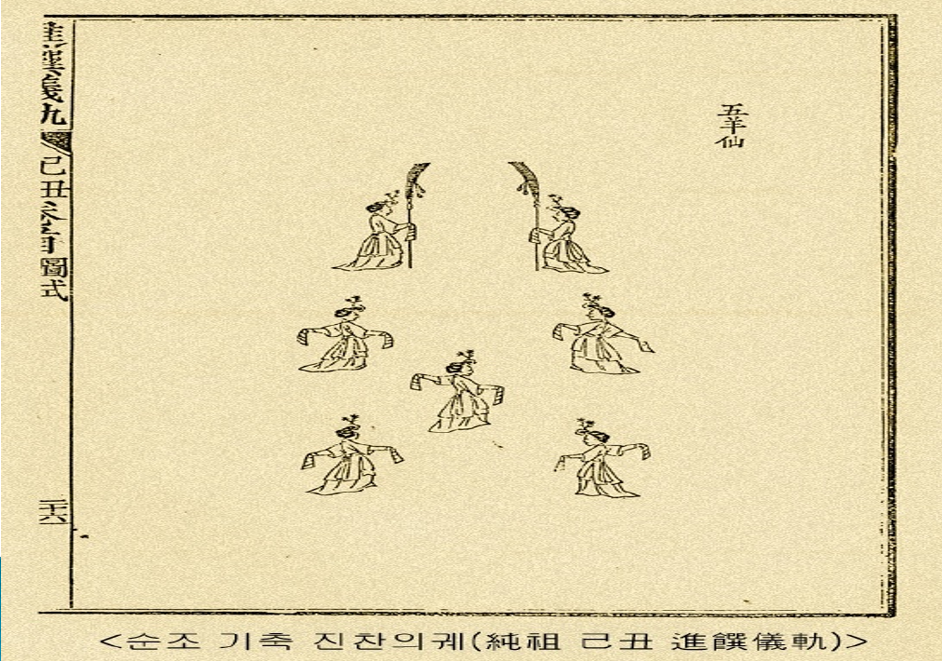

3) 오양선(五羊仙): 28박, 오운개서조, 보허자령 연주

4) 포구락 (抛毬樂) : 18박,절화, 소포구락령/ 삼현도드리, 타령, 자진타령 연주

고려 문종 27년(1073) 교방 여제자 초영(楚英)이 구장기별기와 함께 새로이 전래한 것

죽간자가 나와 마주서고, 여기 1인은 꽃을 들고 포구문 동쪽에 서고, 1인은 붓을 들고 서쪽에 섬

12인을 6대(隊)로 나누어 제1대 2인이 노래를 부르며 춤을 추다가 공을 던져 구멍으로 나가게 함

제1대가 춤추고 물러서면 제2 제3대가 차례로 추는데, 공을 구멍으로 넘기면 상으로 꽃을 주고, 못하면 벌로 얼굴에 먹점을 찍어가며 춤을 춤.

5) 연화대무 (蓮花臺舞): 8박, 중선회인자, 헌천수만 연주

연화대의 유래: 대곡(大曲) 자지무(枝舞)의 1부로 본래는 서역의 석국(石國)에서 들어온 것이

당•송을 거쳐 고려로 전해 진 것(차주환 설)

6) 장생보연지무 (=장춘보연지무): 34박, 팔천춘추지곡(보허자령), 향당교주

7) 연백복지무(演百福之舞): 47박,만억천춘지곡(보허자령)

'전통음악의 이해' 카테고리의 다른 글

| 6강. 민간음악교육기관과 기생 (1) | 2023.01.03 |

|---|---|

| 5강. 풍류음악의 변천: 정악에서 풍류음악, 고악보 (1) | 2022.12.31 |

| 4강- 궁중음악기관의 변천 및 의궤 (0) | 2022.12.28 |

| 2강. 궁중음악의 변천 (0) | 2022.12.26 |

| 한국 근현대음악사 1강 (0) | 2022.12.24 |